Phileas Fogg achevait alors le trente-troisième robbre de la journée, et son partenaire et lui, grâce à une manœuvre audacieuse, ayant fait les treize levées, terminèrent cette belle traversée par un chelem admirable.

Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay. Or, il y arrivait le 20. C’était donc, depuis son départ de Londres, un gain de deux jours, que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices.

- Le traitement des fonctionnaires civils est encore plus élevé. Les simples assistants, au premier degré de la hiérarchie, ont 12,000 francs ; les juges, 60,000 fr. ; les présidents de cour, 250,000 fr. ; les gouverneurs, 300,000 fr., et le gouverneur général, plus de 600,000 fr.

X — où passepartout est trop heureux d’en être quitte en perdant sa chaussure.

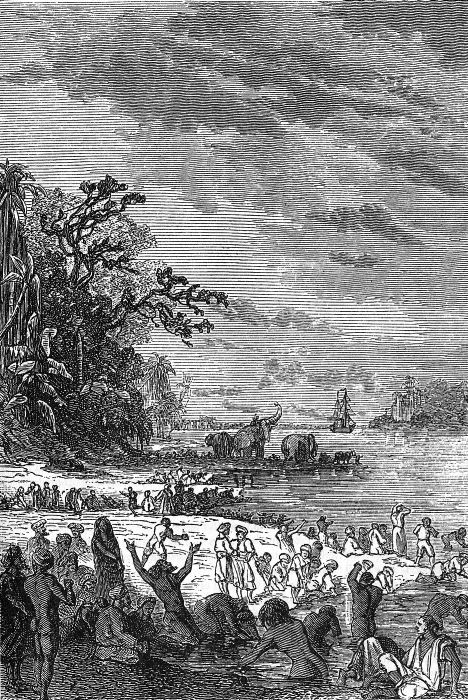

Personne n’ignore que l’Inde — ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud — comprend une superficie de quatorze cent mille milles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de cent quatre-vingts millions d’habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale, et un lieutenant-gouverneur à Agra.

Mais l’Inde anglaise proprement dite ne compte qu’une superficie de sept cent mille milles carrés et une population de cent à cent dix millions d’habitants. C’est assez dire qu’une notable partie du territoire échappe encore à l’autorité de la reine ; et, en effet, chez certains rajahs de l’intérieur, farouches et terribles, l’indépendance indoue est encore absolue.

Depuis 1756 — époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l’emplacement aujourd’hui occupé par la ville de Madras — jusqu’à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des cipayes, la célèbre Compagnie des Indes fut toute-puissante. Elle s’annexait peu à peu les diverses provinces, achetées aux rajahs au prix de rentes qu’elle payait peu ou point ; elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires ; mais maintenant elle n’existe plus, et les possessions anglaises de l’Inde relèvent directement de la couronne.

Aussi l’aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d’homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l’Indus, le Gange, et un chemin de fer, qui traverse l’Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, met Bombay à trois jours seulement de Calcutta.

Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l’Inde. La distance à vol d’oiseau n’est que de mille à onze cents milles, et des trains, animés d’une vitesse moyenne seulement, n’emploieraient pas trois jours à la franchir ; mais cette distance est accrue d’un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s’élevant jusqu’à Allahabad dans le nord de la péninsule.

Voici, en somme, le tracé à grands points du « Great Indian peninsular railway ». En quittant l’île de Bombay, il traverse Salcette, saute sur le continent en face de Tannah, franchit la chaîne des Ghâtes-Occidentales, court au nord-est jusqu’à Burhampour, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkund, s’élève jusqu’à Allahabad, s’infléchit vers l’est, rencontre le Gange à Bénarès, s’en écarte légèrement, et, redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagor, il fait tête de ligne à Calcutta.

C’était à quatre heures et demie du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay, et le train de Calcutta partait à huit heures précises.

Mr. Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant huit heures à la gare, et, de son pas régulier qui battait la seconde comme le pendule d’une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passe-ports.

Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir, ni l’hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malebar-Hill, ornée de deux tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d’œuvre d’Éléphanta, ni ses mystérieuses hypogées, cachées au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhérie de l’île Salcette, ces admirables restes de l’architecture bouddhiste !

Non ! rien. En sortant du bureau des passe-ports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d’hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de « lapin du pays », dont il lui dit merveille.

Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement ; mais, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable.

Il sonna le maître d’hôtel.

« Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, c’est du lapin, cela ?

— Oui, mylord, répondit effrontément le drôle, du lapin des jungles.

— Et ce lapin-là n’a pas miaulé quand on l’a tué ?

— Miaulé ! Oh ! mylord ! un lapin ! Je vous jure…

— Monsieur le maître d’hôtel, reprit froidement Mr. Fogg, ne jurez pas et rappelez-vous ceci : autrefois, dans l’Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C’était le bon temps.

— Pour les chats, mylord ?

— Et peut-être aussi pour les voyageurs ! »

Cette observation faite, Mr. Fogg continua tranquillement à dîner.

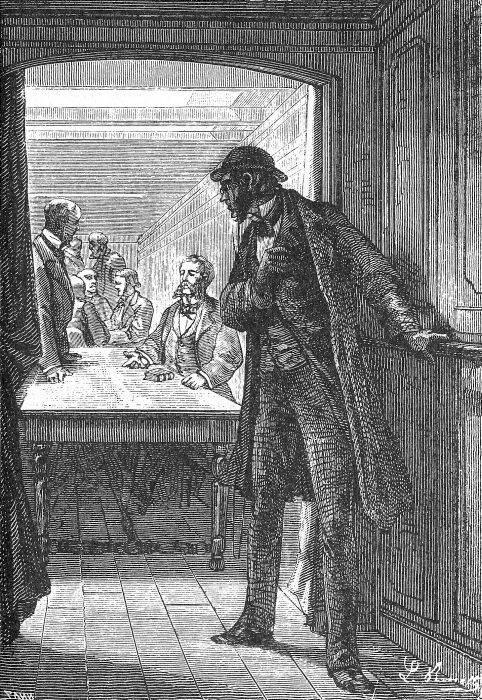

Quelques instants après Mr. Fogg, l’agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et couru chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l’auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d’arrêt ?… On n’avait rien reçu. Et, en effet, le mandat, parti après Fogg, ne pouvait être encore arrivé.

Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d’arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L’affaire regardait l’administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principes, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises, qui, en matière de liberté individuelle, n’admettent aucun arbitraire.

Fix n’insista pas et comprit qu’il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin, pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n’y séjournât, et, on le sait, c’était aussi la conviction de Passepartout, — ce qui laisserait au mandat d’arrêt le temps d’arriver.

Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu’il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu’il se poursuivrait au moins jusqu’à Calcutta, et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de Mr. Fogg n’était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l’entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en quatre-vingts jours !

En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaire, et, au milieu d’Européens de toutes nationalités, des Persans à bonnets pointus, des Bunhyas à turbans ronds, des Sindes à bonnets carrés, des Arméniens en longues robes, des Parsis à mitre noire. C’était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des Indous, — race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements, dans lesquels figuraient des bayadères vêtues de gazes roses brochées d’or et d’argent, qui, au son des violes et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement, et avec une décence parfaite, d’ailleurs.

Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s’ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du « booby » le plus neuf qu’on pût imaginer, il est superflu d’y insister ici.

Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l’entraîna plus loin qu’il ne convenait.

En effet, après avoir entrevu ce carnaval parsi, Passepartout se dirigeait vers la gare, quand, passant devant l’admirable pagode de Malebar-Hill, il eut la malencontreuse idée d’en visiter l’intérieur.

Il ignorait deux choses : d’abord que l’entrée de certaines pagodes indoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de saine politique, le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques.

Passepartout, entré là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirait, à l’intérieur de Malebar-Hill, ce clinquant éblouissant de l’ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes, et commencèrent à le rouer de coups, en proférant des cris sauvages.

Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D’un coup de poing et d’un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et, s’élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le troisième Indou, qui s’était jeté sur ses traces, en ameutant la foule.

À huit heures moins cinq, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer.

Fix était là, sur le quai d’embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l’accompagner jusqu’à Calcutta et plus loin s’il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l’ombre, mais Fix entendit le récit de ses aventures, que Passepartout narra en peu de mots à son maître.

« J’espère que cela ne vous arrivera plus », répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train.

Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire.

Fix allait monter dans un wagon séparé, quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ.

« Non, je reste, se dit-il. Un délit commis sur le territoire indien… Je tiens mon homme. »

En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet, et le train disparut dans la nuit.

XI — où phileas fogg achète une monture à un prix fabuleux.

Le train était parti à l’heure réglementaire. Il emportait un certain nombre de voyageurs, quelques officiers, des fonctionnaires civils et des négociants en opium et en indigo, que leur commerce appelait dans la partie orientale de la péninsule.

Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé.

C’était le brigadier général, sir Francis Cromarty, l’un des partenaires de Mr. Fogg pendant la traversée de Suez à Bombay, qui rejoignait ses troupes cantonnées auprès de Bénarès.

Sir Francis Cromarty, grand, blond, âgé de cinquante ans environ, qui s’était fort distingué pendant la dernière révolte des cipayes, eût véritablement mérité la qualification d’indigène. Depuis son jeune âge, il habitait l’Inde et n’avait fait que de rares apparitions dans son pays natal. C’était un homme instruit, qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l’histoire, l’organisation du pays indou, si Phileas Fogg eût été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C’était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. En ce moment, il refaisait dans son esprit le calcul des heures dépensées depuis son départ de Londres, et il se fût frotté les mains, s’il eût été dans sa nature de faire un mouvement inutile.

Sir Francis Cromarty n’était pas sans avoir reconnu l’originalité de son compagnon de route, bien qu’il ne l’eût étudié que les cartes à la main et entre deux robbres. Il était donc fondé à se demander si un cœur humain battait sous cette froide enveloppe, si Phileas Fogg avait une âme sensible aux beautés de la nature, aux aspirations morales. Pour lui, cela faisait question. De tous les originaux que le brigadier général avait rencontrés, aucun n’était comparable à ce produit des sciences exactes.

Phileas Fogg n’avait point caché à sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde, ni dans quelles conditions il l’opérait. Le brigadier général ne vit dans ce pari qu’une excentricité sans but utile et à laquelle manquerait nécessairement le transire benefaciendo qui doit guider tout homme raisonnable. Au train dont marchait le bizarre gentleman, il passerait évidemment sans « rien faire », ni pour lui, ni pour les autres.

Une heure après avoir quitté Bombay, le train, franchissant les viaducs, avait traversé l’île Salcette et courait sur le continent. À la station de Callyan, il laissa sur la droite l’embranchement qui, par Kandallah et Pounah, descend vers le sud-est de l’Inde, et il gagna la station de Pauwell. À ce point, il s’engagea dans les montagnes très-ramifiées des Ghâtes-Occidentales, chaînes à base de trapp et de basalte, dont les plus hauts sommets sont couverts de bois épais.

De temps à autre, sir Francis Cromarty et Phileas Fogg échangeaient quelques paroles, et, à ce moment, le brigadier général, relevant une conversation qui tombait souvent, dit :

« Il y a quelques années, monsieur Fogg, vous auriez éprouvé en cet endroit un retard qui eût probablement compromis votre itinéraire.

— Pourquoi cela, sir Francis ?

— Parce que le chemin de fer s’arrêtait à la base de ces montagnes, qu’il fallait traverser en palanquin ou à dos de poney jusqu’à la station de Kandallah, située sur le versant opposé.

— Ce retard n’eût aucunement dérangé l’économie de mon programme, répondit Mr. Fogg. Je ne suis pas sans avoir prévu l’éventualité de certains obstacles.

— Cependant, monsieur Fogg, reprit le brigadier général, vous risquiez d’avoir une fort mauvaise affaire sur les bras avec l’aventure de ce garçon. »

Passepartout, les pieds entortillés dans sa couverture de voyage, dormait profondément et ne rêvait guère que l’on parlât de lui.

« Le gouvernement anglais est extrêmement sévère et avec raison pour ce genre de délit, reprit sir Francis Cromarty. Il tient par-dessus tout à ce que l’on respecte les coutumes religieuses des Indous, et si votre domestique eût été pris…

— Eh bien, s’il eût été pris, Sir Francis, répondit Mr. Fogg, il aurait été condamné, il aurait subi sa peine, et puis il serait revenu tranquillement en Europe. Je ne vois pas en quoi cette affaire eût pu retarder son maître ! »

Et, là-dessus, la conversation retomba. Pendant la nuit, le train franchit les Ghâtes, passa à Nassik, et le lendemain, 21 octobre, il s’élançait à travers un pays relativement plat, formé par le territoire du Khandeish. La campagne, bien cultivée, était semée de bourgades, au-dessus desquelles le minaret de la pagode remplaçait le clocher de l’église européenne. De nombreux petits cours d’eau, la plupart affluents ou sous-affluents du Godavery, irriguaient cette contrée fertile.

Passepartout, réveillé, regardait, et ne pouvait croire qu’il traversait le pays des Indous dans un train du « Great peninsular railway ». Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant rien de plus réel ! La locomotive, dirigée par le bras d’un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirales autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis, sortes de monastères abandonnés, et des temples merveilleux qu’enrichissait l’inépuisable ornementation de l’architecture indienne. Puis, d’immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue, des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu’épouvantaient les hennissements du train, et enfin des forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d’éléphants, qui, d’un œil pensif, regardaient passer le convoi échevelé.

Pendant cette matinée, au-delà de la station de Malligaum, les voyageurs traversèrent ce territoire funeste, qui fut si souvent ensanglanté par les sectateurs de la déesse Kâli. Non loin s’élevaient Ellora et ses pagodes admirables, non loin la célèbre Aurungabad, la capitale du farouche Aureng-Zeb, maintenant simple chef-lieu de l’une des provinces détachées du royaume du Nizam. C’était sur cette contrée que Feringhea, le chef des Thugs, le roi des Etrangleurs, exerçait sa domination. Ces assassins, unis dans une association insaisissable, étranglaient, en l’honneur de la déesse de la Mort, des victimes de tout âge, sans jamais verser de sang, et il fut un temps où l’on ne pouvait fouiller un endroit quelconque de ce sol sans y trouver un cadavre. Le gouvernement anglais a bien pu empêcher ces meurtres dans une notable proportion, mais l’épouvantable association existe toujours et fonctionne encore.

À midi et demi, le train s’arrêta à la station de Burhampour, et Passepartout put s’y procurer à prix d’or une paire de babouches, agrémentées de perles fausses, qu’il chaussa avec un sentiment d’évidente vanité.

Les voyageurs déjeunèrent rapidement, et repartirent pour la station d’Assurghur, après avoir un instant côtoyé la rive du Tapty, petit fleuve qui va se jeter dans le golfe de Cambaye, près de Surate.

Il est opportun de faire connaître quelles pensées occupaient alors l’esprit de Passepartout. Jusqu’à son arrivée à Bombay, il avait cru et pu croire que ces choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu’il filait à toute vapeur à travers l’Inde, un revirement s’était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse, il prenait au sérieux les projets de son maître, il croyait à la réalité du pari, conséquemment à ce tour du monde et à ce maximum de temps, qu’il ne fallait pas dépasser. Déjà même, il s’inquiétait des retards possibles, des accidents qui pouvaient survenir en route. Il se sentait comme intéressé dans cette gageure, et tremblait à la pensée qu’il avait pu la compromettre la veille par son impardonnable badauderie. Aussi, beaucoup moins flegmatique que Mr. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l’accusait de lenteur et blâmait in petto Mr. Fogg de n’avoir pas promis une prime au mécanicien. Il ne savait pas, le brave garçon, que ce qui était possible sur un paquebot ne l’était plus sur un chemin de fer, dont la vitesse est réglementée.

Vers le soir, on s’engagea dans les défilés des montagnes de Sutpour, qui séparent le territoire du Khandeish de celui du Bundelkund.

Le lendemain, 22 octobre, sur une question de sir Francis Cromarty, Passepartout, ayant consulté sa montre, répondit qu’il était trois heures du matin. Et, en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de soixante-dix-sept degrés dans l’ouest, devait retarder et retardait en effet de quatre heures.

Sir Francis rectifia donc l’heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu’il devait se régler sur chaque nouveau méridien, et que, puisqu’il marchait constamment vers l’est, c’est-à-dire au-devant du soleil, les jours étaient plus courts d’autant de fois quatre minutes qu’il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l’entêté garçon eût compris ou non l’observation du brigadier général, il s’obstina à ne pas avancer sa montre, qu’il maintint invariablement à l’heure de Londres. Innocente manie, d’ailleurs, et qui ne pouvait nuire à personne.

À huit heures du matin et à quinze milles en avant de la station de Rothal, le train s’arrêta au milieu d’une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d’ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant :

« Les voyageurs descendent ici. »

Phileas Fogg regarda sir Francis Cromarty, qui parut ne rien comprendre à cette halte au milieu d’une forêt de tamarins et de khajours.

Passepartout, non moins surpris, s’élança sur la voie et revint presque aussitôt, s’écriant :

« Monsieur, plus de chemin de fer !

— Que voulez-vous dire ? demanda sir Francis Cromarty.

— Je veux dire que le train ne continue pas ! »

Le brigadier général descendit aussitôt de wagon. Phileas Fogg le suivit, sans se presser. Tous deux s’adressèrent au conducteur :

« Où sommes-nous ? demanda sir Francis Cromarty.

— Au hameau de Kholby, répondit le conducteur.

— Nous nous arrêtons ici ?

— Sans doute. Le chemin de fer n’est point achevé…

— Comment ! il n’est point achevé ?

— Non ! il y a encore un tronçon d’une cinquantaine de milles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend.

— Les journaux ont pourtant annoncé l’ouverture complète du railway !

— Que voulez-vous, mon officier, les journaux se sont trompés.

— Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta ! reprit sir Francis Cromarty, qui commençait à s’échauffer.

— Sans doute, répondit le conducteur, mais les voyageurs savent bien qu’ils doivent se faire transporter de Kholby jusqu’à Allahabad. »

Sir Francis Cromarty était furieux. Passepartout eût volontiers assommé le conducteur, qui n’en pouvait mais. Il n’osait regarder son maître.

« Sir Francis, dit simplement Mr. Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser au moyen de gagner Allahabad.

— Monsieur Fogg, il s’agit ici d’un retard absolument préjudiciable à vos intérêts ?

— Non, sir Francis, cela était prévu.

— Quoi ! vous saviez que la voie…

— En aucune façon, mais je savais qu’un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. Or, rien n’est compromis. J’ai deux jours d’avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong-Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu’au 22, et nous arriverons à temps à Calcutta. »

Il n’y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance.

Il n’était que trop vrai que les travaux du chemin de fer s’arrêtaient à ce point. Les journaux sont comme certaines montres qui ont la manie d’avancer, et ils avaient prématurément annoncé l’achèvement de la ligne. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et, en descendant du train, ils s’étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade, palkigharis à quatre roues, charrettes traînées par des zébus, sortes de bœufs à bosses, chars de voyage ressemblant à des pagodes ambulantes, palanquins, poneys, etc. Aussi Mr. Fogg et sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé.

« J’irai à pied », dit Phileas Fogg.

Passepartout qui rejoignait alors son maître, fit une grimace significative, en considérant ses magnifiques mais insuffisantes babouches. Fort heureusement il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu :

« Monsieur, dit-il, je crois que j’ai trouvé un moyen de transport.

— Lequel ?

— Un éléphant ! Un éléphant qui appartient à un Indien logé à cent pas d’ici.

— Allons voir l’éléphant », répondit Mr. Fogg.

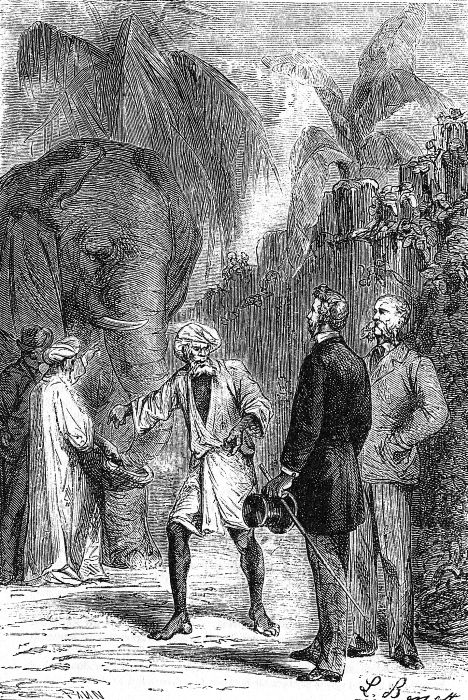

Cinq minutes plus tard, Phileas Fogg, sir Francis Cromarty et Passepartout arrivaient près d’une hutte qui attenait à un enclos fermé de hautes palissades. Dans la hutte, il y avait un Indien, et dans l’enclos, un éléphant. Sur leur demande, l’Indien introduisit Mr. Fogg et ses deux compagnons dans l’enclos.

Là, ils se trouvèrent en présence d’un animal, à demi domestiqué, que son propriétaire élevait, non pour en faire une bête de somme, mais une bête de combat. Dans ce but, il avait commencé à modifier le caractère naturellement doux de l’animal, de façon à le conduire graduellement à ce paroxysme de rage appelé « mutsh » dans la langue indoue, et cela, en le nourrissant pendant trois mois de sucre et de beurre. Ce traitement peut paraître impropre à donner un tel résultat, mais il n’en est pas moins employé avec succès par les éleveurs. Très-heureusement pour Mr. Fogg, l’éléphant en question venait à peine d’être mis à ce régime, et le « mutsh » ne s’était point encore déclaré.

Kiouni — c’était le nom de la bête — pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide, et, à défaut d’autre monture, Phileas Fogg résolut de l’employer.

Mais les éléphants sont chers dans l’Inde, où ils commencent à devenir rares. Les mâles, qui seuls conviennent aux luttes des cirques, sont extrêmement recherchés. Ces animaux ne se reproduisent que rarement, quand ils sont réduits à l’état de domesticité, de telle sorte qu’on ne peut s’en procurer que par la chasse. Aussi sont-ils l’objet de soins extrêmes, et lorsque Mr. Fogg demanda à l’Indien s’il voulait lui louer son éléphant, l’Indien refusa net.

Fogg insista et offrit de la bête un prix excessif, dix livres (250 fr.) l’heure. Refus. Vingt livres ? Refus encore. Quarante livres ? Refus toujours. Passepartout bondissait à chaque surenchère. Mais l’Indien ne se laissait pas tenter.

La somme était belle, cependant. En admettant que l’éléphant employât quinze heures à se rendre à Allahabad, c’était six cents livres (15,000 fr.) qu’il rapporterait à son propriétaire.

Phileas Fogg, sans s’animer en aucune façon, proposa alors à l’Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit tout d’abord mille livres (25,000 fr.).

L’Indien ne voulait pas vendre ! Peut-être le drôle flairait-il une magnifique affaire.

Sir Francis Cromarty prit Mr. Fogg à part et l’engagea à réfléchir avant d’aller plus loin. Phileas Fogg répondit à son compagnon qu’il n’avait pas l’habitude d’agir sans réflexion, qu’il s’agissait en fin de compte d’un pari de vingt mille livres, que cet éléphant lui était nécessaire, et que, dût-il le payer vingt fois sa valeur, il aurait cet éléphant.

Mr. Fogg revint trouver l’Indien, dont les petits yeux, allumés par la convoitise, laissaient bien voir que pour lui ce n’était qu’une question de prix. Phileas Fogg offrit successivement douze cents livres, puis quinze cents, puis dix-huit cents, enfin deux mille (50,000 fr.). Passepartout, si rouge d’ordinaire, était pâle d’émotion.

À deux mille livres, l’Indien se rendit.

« Par mes babouches, s’écria Passepartout, voilà qui met à un beau prix la viande d’éléphant ! »

L’affaire conclue, il ne s’agissait plus que de trouver un guide. Ce fut plus facile. Un jeune Parsi, à la figure intelligente, offrit ses services. Mr. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération, qui ne pouvait que doubler son intelligence.

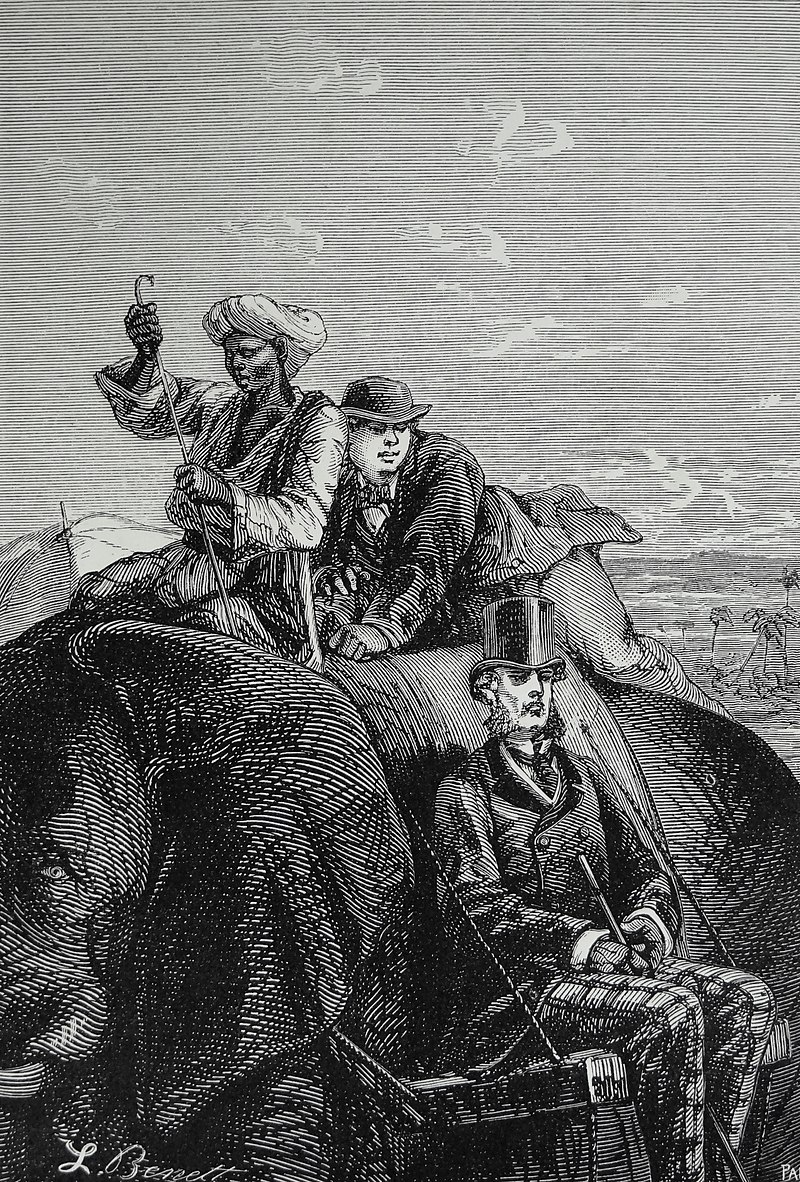

L’éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi connaissait parfaitement le métier de « mahout » ou cornac. Il couvrit d’une sorte de housse le dos de l’éléphant et disposa, de chaque côté sur ses flancs, deux espèces de cacolets assez peu confortables.

Phileas Fogg paya l’Indien en bank-notes qui furent extraites du fameux sac. Il semblait vraiment qu’on les tirât des entrailles de Passepartout. Puis Mr. Fogg offrit à sir Francis Cromarty de le transporter à la station d’Allahabad. Le brigadier général accepta. Un voyageur de plus n’était pas pour fatiguer le gigantesque animal.

Des vivres furent achetées à Kholby. Sir Francis Cromarty prit place dans l’un des cacolets, Phileas Fogg dans l’autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l’éléphant, et à neuf heures l’animal, quittant la bourgade, s’enfonçait par le plus court dans l’épaisse forêt de lataniers.

XII — où phileas fogg et ses compagnons s’aventurent à travers les forêts de l’inde et ce qui s’ensuit.

Le guide, afin d’abréger la distance à parcourir, laissa sur sa droite le tracé de la voie dont les travaux étaient en cours d’exécution. Ce tracé, très-contrarié par les capricieuses ramifications des monts Vindhias, ne suivait pas le plus court chemin, que Phileas Fogg avait intérêt à prendre. Le Parsi, très-familiarisé avec les routes et sentiers du pays, prétendait gagner une vingtaine de milles en coupant à travers la forêt, et on s’en rapporta à lui.

Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty, enfouis jusqu’au cou dans leurs cacolets, étaient fort secoués par le trot raide de l’éléphant, auquel son mahout imprimait une allure rapide. Mais ils enduraient la situation avec le flegme le plus britannique, causant peu d’ailleurs, et se voyant à peine l’un l’autre.

Quant à Passepartout, posté sur le dos de la bête et directement soumis aux coups et aux contrecoups, il se gardait bien, sur une recommandation de son maître, de tenir sa langue entre ses dents, car elle eût été coupée net. Le brave garçon, tantôt lancé sur le cou de l’éléphant, tantôt rejeté sur la croupe, faisait de la voltige, comme un clown sur un tremplin. Mais il plaisantait, il riait au milieu de ses sauts de carpe, et, de temps en temps, il tirait de son sac un morceau de sucre, que l’intelligent Kiouni prenait du bout de sa trompe, sans interrompre un instant son trot régulier.

Après deux heures de marche, le guide arrêta l’éléphant et lui donna une heure de repos. L’animal dévora des branchages et des arbrisseaux, après s’être d’abord désaltéré à une mare voisine. Sir Francis Cromarty ne se plaignit pas de cette halte. Il était brisé. Mr. Fogg paraissait être aussi dispos que s’il fût sorti de son lit.

« Mais il est donc de fer ! dit le brigadier général en le regardant avec admiration.

— De fer forgé », répondit Passepartout, qui s’occupa de préparer un déjeuner sommaire.

À midi, le guide donna le signal du départ. Le pays prit bientôt un aspect très-sauvage. Aux grandes forêts succédèrent des taillis de tamarins et de palmiers-nains, puis de vastes plaines arides, hérissées de maigres arbrisseaux et semées de gros blocs de syénites. Toute cette partie du haut Bundelkund, peu fréquentée des voyageurs, est habitée par une population fanatique, endurcie dans les pratiques les plus terribles de la religion indoue. La domination des Anglais n’a pu s’établir régulièrement sur un territoire soumis à l’influence des rajahs, qu’il eût été difficile d’atteindre dans leurs inaccessibles retraites des Vindhias.

Plusieurs fois, on aperçut des bandes d’Indiens farouches, qui faisaient un geste de colère en voyant passer le rapide quadrupède. D’ailleurs, le Parsi les évitait autant que possible, les tenant pour des gens de mauvaise rencontre. On vit peu d’animaux pendant cette journée, à peine quelques singes, qui fuyaient avec mille contorsions et grimaces dont s’amusait fort Passepartout.

Une pensée au milieu de bien d’autres inquiétait ce garçon. Qu’est-ce que Mr. Fogg ferait de l’éléphant, quand il serait arrivé à la station d’Allahabad ? L’emmènerait-il ? Impossible ! Le prix du transport ajouté au prix d’acquisition en ferait un animal ruineux. Le vendrait-on, le rendrait-on à la liberté ? Cette estimable bête méritait bien qu’on eût des égards pour elle. Si, par hasard, Mr. Fogg lui en faisait cadeau, à lui, Passepartout, il en serait très-embarrassé. Cela ne laissait pas de le préoccuper.

À huit heures du soir, la principale chaîne des Vindhias avait été franchie, et les voyageurs firent halte au pied du versant septentrional, dans un bungalow en ruine.

La distance parcourue pendant cette journée était d’environ vingt-cinq milles, et il en restait autant à faire pour atteindre la station d’Allahabad.

La nuit était froide. À l’intérieur du bungalow, le Parsi alluma un feu de branches sèches, dont la chaleur fut très-appréciée. Le souper se composa des provisions achetées à Kholby. Les voyageurs mangèrent en gens harassés et moulus. La conversation, qui commença par quelques phrases entrecoupées, se termina bientôt par des ronflements sonores. Le guide veilla près de Kiouni, qui s’endormit debout, appuyé au tronc d’un gros arbre.

Nul incident ne signala cette nuit. Quelques rugissements de guépards et de panthères troublèrent parfois le silence, mêlés à des ricanements aigus de singes. Mais les carnassiers s’en tinrent à des cris et ne firent aucune démonstration hostile contre les hôtes du bungalow. Sir Francis Cromarty dormit lourdement comme un brave militaire rompu de fatigues. Passepartout, dans un sommeil agité, recommença en rêve les culbutes de la veille. Quant à Mr. Fogg, il reposa aussi paisiblement que s’il eût été dans sa tranquille maison de Saville-row.

À six heures du matin, on se remit en marche. Le guide espérait arriver à la station d’Allahabad le soir même. De cette façon, Mr. Fogg ne perdrait qu’une partie des quarante-huit heures économisées depuis le commencement du voyage.

On descendit les dernières rampes des Vindhias. Kiouni avait repris son allure rapide. Vers midi, le guide tourna la bourgade de Kallenger, située sur le Cani, un des sous-affluents du Gange. Il évitait toujours les lieux habités, se sentant plus en sûreté dans ces campagnes désertes, qui marquent les premières dépressions du bassin du grand fleuve. La station d’Allahabad n’était pas à douze milles dans le nord-est. On fit halte sous un bouquet de bananiers, dont les fruits, aussi sains que le pain, « aussi succulents que la crème », disent les voyageurs, furent extrêmement appréciés.

À deux heures, le guide entra sous le couvert d’une épaisse forêt, qu’il devait traverser sur un espace de plusieurs milles. Il préférait voyager ainsi à l’abri des bois. En tout cas, il n’avait fait jusqu’alors aucune rencontre fâcheuse, et le voyage semblait devoir s’accomplir sans accident, quand l’éléphant, donnant quelques signes d’inquiétude, s’arrêta soudain.

Il était quatre heures alors.

« Qu’y a-t-il ? demanda sir Francis Cromarty, qui releva la tête au-dessus de son cacolet.

— Je ne sais, mon officier », répondit le Parsi, en prêtant l’oreille à un murmure confus qui passait sous l’épaisse ramure.

Quelques instants après, ce murmure devint plus définissable. On eût dit un concert, encore fort éloigné, de voix humaines et d’instruments de cuivre.

Passepartout était tout yeux, tout oreilles. Mr. Fogg attendait patiemment, sans prononcer une parole.

Le Parsi sauta à terre, attacha l’éléphant à un arbre et s’enfonça au plus épais du taillis. Quelques minutes plus tard, il revint, disant :

« Une procession de brahmanes qui se dirige de ce côté. S’il est possible, évitons d’être vus. »

Le guide détacha l’éléphant et le conduisit dans un fourré, en recommandant aux voyageurs de ne point mettre pied à terre. Lui-même se tint prêt à enfourcher rapidement sa monture, si la fuite devenait nécessaire. Mais il pensa que la troupe des fidèles passerait sans l’apercevoir, car l’épaisseur du feuillage le dissimulait entièrement.

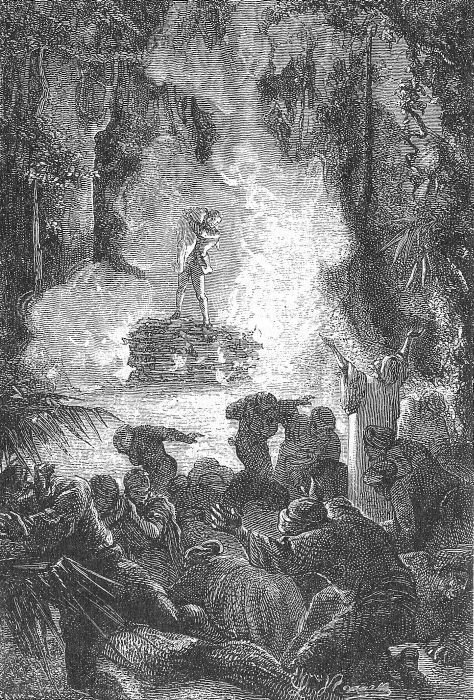

Le bruit discordant des voix et des instruments se rapprochait. Des chants monotones se mêlaient au son des tambours et des cymbales. Bientôt la tête de la procession apparut sous les arbres, à une cinquantaine de pas du poste occupé par Mr. Fogg et ses compagnons. Ils distinguaient aisément à travers les branches le curieux personnel de cette cérémonie religieuse.

En première ligne s’avançaient des prêtres, coiffés de mitres et vêtus de longues robes chamarrées. Ils étaient entourés d’hommes, de femmes, d’enfants, qui faisaient entendre une sorte de psalmodie funèbre, interrompue à intervalles égaux par des coups de tam-tams et de cymbales. Derrière eux, sur un char aux larges roues dont les rayons et la jante figuraient un entrelacement de serpents, apparut une statue hideuse, traînée par deux couples de zébus richement caparaçonnés. Cette statue avait quatre bras, le corps colorié d’un rouge sombre, les yeux hagards, les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné et de bétel. À son cou s’enroulait un collier de têtes de mort, à ses flancs une ceinture de mains coupées. Elle se tenait debout sur un géant terrassé auquel le chef manquait.

Sir Francis Cromarty reconnut cette statue.

« La déesse Kâli, murmura-t-il, la déesse de l’amour et de la mort.

— De la mort, j’y consens, mais de l’amour, jamais ! dit Passepartout. La vilaine bonne femme ! »

Le Parsi lui fit signe de se taire.

Autour de la statue s’agitait, se démenait, se convulsionnait un groupe de vieux fakirs, zébrés de bandes d’ocre, couverts d’incisions cruciales qui laissaient échapper leur sang goutte à goutte, énergumènes stupides qui, dans les grandes cérémonies indoues, se précipitent encore sous les roues du char de Jaggernaut.

Derrière eux, quelques brahmanes, dans toute la somptuosité de leur costume oriental, traînaient une femme qui se soutenait à peine.

Cette femme était jeune, blanche comme une Européenne. Sa tête, son cou, ses épaules, ses oreilles, ses bras, ses mains, ses orteils étaient surchargés de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d’or, recouverte d’une mousseline légère, dessinait les contours de sa taille.

Derrière cette jeune femme, — contraste violent pour les yeux, — des gardes, armés de sabres nus passés à leur ceinture et de longs pistolets damasquinés, portaient un cadavre sur un palanquin.

C’était le corps d’un vieillard, revêtu de ses opulents habits de rajah, ayant, comme en sa vie, le turban brodé de perles, la robe tissue de soie et d’or, la ceinture de cachemire diamanté, et ses magnifiques armes de prince indien.

Puis des musiciens et une arrière-garde de fanatiques, dont les cris couvraient parfois l’assourdissant fracas des instruments, fermaient le cortège.

Sir Francis Cromarty regardait toute cette pompe d’un air singulièrement attristé, et se tournant vers le guide :

« Un sutty ! » dit-il.

Le Parsi fit un signe affirmatif et mit un doigt sur ses lèvres. La longue procession se déroula lentement sous les arbres, et bientôt ses derniers rangs disparurent dans la profondeur de la forêt.

Peu à peu, les chants s’éteignirent. Il y eut encore quelques éclats de cris lointains, et enfin à tout ce tumulte succéda un profond silence.

Phileas Fogg avait entendu ce mot, prononcé par sir Francis Cromarty, et aussitôt que la procession eut disparu :

« Qu’est-ce qu’un sutty ? demanda-t-il.

— Un sutty, monsieur Fogg, répondit le brigadier général, c’est un sacrifice humain, mais un sacrifice volontaire. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour.

— Ah ! les gueux ! s’écria Passepartout, qui ne put retenir ce cri d’indignation.

— Et ce cadavre ? demanda Mr. Fogg.

— C’est celui du prince, son mari, répondit le guide, un rajah indépendant du Bundelkund.

— Comment, reprit Phileas Fogg, sans que sa voix trahît la moindre émotion, ces barbares coutumes subsistent encore dans l’Inde, et les Anglais n’ont pu les détruire ?

— Dans la plus grande partie de l’Inde, répondit sir Francis Cromarty, ces sacrifices ne s’accomplissent plus, mais nous n’avons aucune influence sur ces contrées sauvages, et principalement sur ce territoire du Bundelkund. Tout le revers septentrional des Vindhias est le théâtre de meurtres et de pillages incessants.

— La malheureuse ! murmurait Passepartout, brûlée vive !

— Oui, reprit le brigadier général, brûlée, et si elle ne l’était pas, vous ne sauriez croire à quelle misérable condition elle se verrait réduite par ses proches. On lui raserait les cheveux, on la nourrirait à peine de quelques poignées de riz, on la repousserait, elle serait considérée comme une créature immonde et mourrait dans quelque coin comme un chien galeux. Aussi la perspective de cette affreuse existence pousse-t-elle souvent ces malheureuses au supplice, bien plus que l’amour ou le fanatisme religieux. Quelquefois, cependant, le sacrifice est réellement volontaire, et il faut l’intervention énergique du gouvernement pour l’empêcher. Ainsi, il y a quelques années, je résidais à Bombay, quand une jeune veuve vint demander au gouverneur l’autorisation de se brûler avec le corps de son mari. Comme vous le pensez bien, le gouverneur refusa. Alors la veuve quitta la ville, se réfugia chez un rajah indépendant, et là elle consomma son sacrifice. »

Pendant le récit du brigadier général, le guide secouait la tête, et, quand le récit fut achevé :

« Le sacrifice qui aura lieu demain au lever du jour n’est pas volontaire, dit-il.

— Comment le savez-vous ?

— C’est une histoire que tout le monde connaît dans le Bundelkund, répondit le guide.

— Cependant cette infortunée ne paraissait faire aucune résistance, fit observer sir Francis Cromarty.

— Cela tient à ce qu’on l’a enivrée de la fumée du chanvre et de l’opium.

— Mais où la conduit-on ?

— À la pagode de Pillaji, à deux milles d’ici. Là, elle passera la nuit en attendant l’heure du sacrifice.

— Et ce sacrifice aura lieu ?…

— Demain, dès la première apparition du jour. »

Après cette réponse, le guide fit sortir l’éléphant de l’épais fourré et se hissa sur le cou de l’animal. Mais au moment où il allait l’exciter par un sifflement particulier, Mr. Fogg l’arrêta, et, s’adressant à sir Francis Cromarty :

« Si nous sauvions cette femme ? dit-il.

— Sauver cette femme, monsieur Fogg !… s’écria le brigadier général.

— J’ai encore douze heures d’avance. Je puis les consacrer à cela.

— Tiens ! Mais vous êtes un homme de cœur ! dit sir Francis Cromarty.

— Quelquefois, répondit simplement Phileas Fogg. Quand j’ai le temps. »

XIII — dans lequel passepartout prouve une fois de plus que la fortune sourit aux audacieux.

Le dessein était hardi, hérissé de difficultés, impraticable peut-être. Mr. Fogg allait risquer sa vie, ou tout au moins sa liberté, et par conséquent la réussite de ses projets, mais il n’hésita pas. Il trouva, d’ailleurs, dans sir Francis Cromarty, un auxiliaire décidé.

Quant à Passepartout, il était prêt, on pouvait disposer de lui. L’idée de son maître l’exaltait. Il sentait un cœur, une âme sous cette enveloppe de glace. Il se prenait à aimer Phileas Fogg.

Restait le guide. Quel parti prendrait-il dans l’affaire ? Ne serait-il pas porté pour les Indous ? À défaut de son concours, il fallait au moins s’assurer sa neutralité.

Sir Francis Cromarty lui posa franchement la question.

« Mon officier, répondit le guide, je suis Parsi, et cette femme est Parsie. Disposez de moi.

— Bien, guide, répondit Mr. Fogg.

— Toutefois, sachez-le bien, reprit le Parsi, non-seulement nous risquons notre vie, mais des supplices horribles, si nous sommes pris. Ainsi, voyez.

— C’est vu, répondit Mr. Fogg. Je pense que nous devrons attendre la nuit pour agir ?

— Je le pense aussi », répondit le guide.

Ce brave Indou donna alors quelques détails sur la victime. C’était une Indienne d’une beauté célèbre, de race parsie, fille de riches négociants de Bombay. Elle avait reçu dans cette ville une éducation absolument anglaise, et à ses manières, à son instruction, on l’eût crue Européenne. Elle se nommait Aouda.

Orpheline, elle fut mariée malgré elle à ce vieux rajah du Bundelkund. Trois mois après, elle devint veuve. Sachant le sort qui l’attendait, elle s’échappa, fut reprise aussitôt, et les parents du rajah, qui avaient intérêt à sa mort, la vouèrent à ce supplice auquel il ne semblait pas qu’elle pût échapper.

Ce récit ne pouvait qu’enraciner Mr. Fogg et ses compagnons dans leur généreuse résolution. Il fut décidé que le guide dirigerait l’éléphant vers la pagode de Pillaji, dont il se rapprocherait autant que possible.

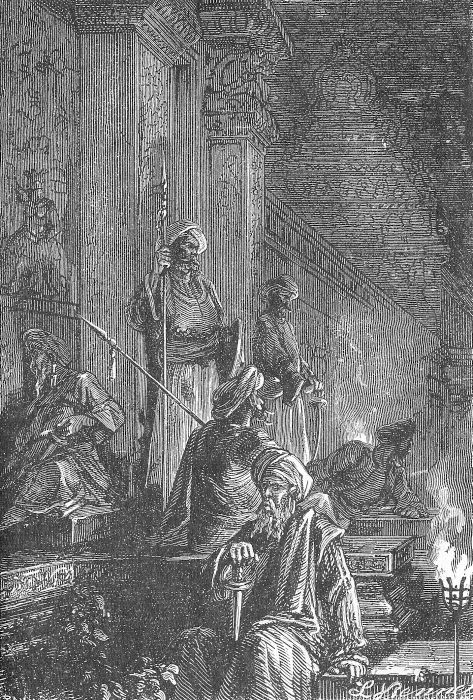

Une demi-heure après, halte fut faite sous un taillis, à cinq cents pas de la pagode, que l’on ne pouvait apercevoir ; mais les hurlements des fanatiques se laissaient entendre distinctement.

Les moyens de parvenir jusqu’à la victime furent alors discutés. Le guide connaissait cette pagode de Pillaji, dans laquelle il affirmait que la jeune femme était emprisonnée. Pourrait-on y pénétrer par une des portes, quand toute la bande serait plongée dans le sommeil de l’ivresse, ou faudrait-il pratiquer un trou dans une muraille ? C’est ce qui ne pourrait être décidé qu’au moment et au lieu même. Mais ce qui ne fit aucun doute, c’est que l’enlèvement devait s’opérer cette nuit même, et non quand, le jour venu, la victime serait conduite au supplice. À cet instant, aucune intervention humaine n’eût pu la sauver.

Mr. Fogg et ses compagnons attendirent la nuit. Dès que l’ombre se fit, vers six heures du soir, ils résolurent d’opérer une reconnaissance autour de la pagode. Les derniers cris des fakirs s’éteignaient alors. Suivant leur habitude, ces Indiens devaient être plongés dans l’épaisse ivresse du « hang », — opium liquide, mélangé d’une infusion de chanvre, — et il serait peut-être possible de se glisser entre eux jusqu’au temple.

Le Parsi, guidant Mr. Fogg, sir Francis Cromarty et Passepartout, s’avança sans bruit à travers la forêt. Après dix minutes de reptation sous les ramures, ils arrivèrent au bord d’une petite rivière, et là, à la lueur de torches de fer à la pointe desquelles brûlaient des résines, ils aperçurent un monceau de bois empilé. C’était le bûcher, fait de précieux sandal, et déjà imprégné d’une huile parfumée. À sa partie supérieure reposait le corps embaumé du rajah, qui devait être brûlé en même temps que sa veuve. À cent pas de ce bûcher s’élevait la pagode, dont les minarets perçaient dans l’ombre la cime des arbres.

« Venez ! » dit le guide à voix basse.

Et, redoublant de précaution, suivi de ses compagnons, il se glissa silencieusement à travers les grandes herbes.

Le silence n’était plus interrompu que par le murmure du vent dans les branches.

Bientôt le guide s’arrêta à l’extrémité d’une clairière. Quelques résines éclairaient la place. Le sol était jonché de groupes de dormeurs, appesantis par l’ivresse. On eût dit un champ de bataille couvert de morts. Hommes, femmes, enfants, tout était confondu. Quelques ivrognes râlaient encore çà et là.

À l’arrière-plan, entre la masse des arbres, le temple de Pillaji se dressait confusément. Mais au grand désappointement du guide, les gardes des rajahs, éclairés par des torches fuligineuses, veillaient aux portes et se promenaient, le sabre nu. On pouvait supposer qu’à l’intérieur les prêtres veillaient aussi.

Le Parsi ne s’avança pas plus loin. Il avait reconnu l’impossibilité de forcer l’entrée du temple, et il ramena ses compagnons en arrière.

Phileas Fogg et sir Francis Cromarty avaient compris comme lui qu’ils ne pouvaient rien tenter de ce côté.

Ils s’arrêtèrent et s’entretinrent à voix basse.

« Attendons, dit le brigadier général, il n’est que huit heures encore, et il est possible que ces gardes succombent aussi au sommeil.

— Cela est possible, en effet, » répondit le Parsi.

Phileas Fogg et ses compagnons s’étendirent donc au pied d’un arbre et attendirent.

Le temps leur parut long ! Le guide les quittait parfois et allait observer la lisière du bois. Les gardes du rajah veillaient toujours à la lueur des torches, et une vague lumière filtrait à travers les fenêtres de la pagode.

On attendit ainsi jusqu’à minuit. La situation ne changea pas. Même surveillance au dehors. Il était évident qu’on ne pouvait compter sur l’assoupissement des gardes. L’ivresse du « hang » leur avait été probablement épargnée. Il fallait donc agir autrement et pénétrer par une ouverture pratiquée aux murailles de la pagode. Restait la question de savoir si les prêtres veillaient auprès de leur victime avec autant de soin que les soldats à la porte du temple.

Après une dernière conversation, le guide se dit prêt à partir. Mr. Fogg, sir Francis et Passepartout le suivirent. Ils firent un détour assez long, afin d’atteindre la pagode par son chevet.

Vers minuit et demi, ils arrivèrent au pied des murs sans avoir rencontré personne. Aucune surveillance n’avait été établie de ce côté, mais il est vrai de dire que fenêtres et portes manquaient absolument.

La nuit était sombre. La lune, alors dans son dernier quartier, quittait à peine l’horizon, encombré de gros nuages. La hauteur des arbres accroissait encore l’obscurité.

Mais il ne suffisait pas d’avoir atteint le pied des murailles, il fallait encore y pratiquer une ouverture. Pour cette opération, Phileas Fogg et ses compagnons n’avaient absolument que leurs couteaux de poche. Très-heureusement, les parois du temple se composaient d’un mélange de briques et de bois qui ne pouvait être difficile à percer. La première brique une fois enlevée, les autres viendraient facilement.

On se mit à la besogne, en faisant le moins de bruit possible. Le Parsi d’un côté, Passepartout, de l’autre, travaillaient à desceller les briques, de manière à obtenir une ouverture large de deux pieds.

Le travail avançait, quand un cri se fit entendre à l’intérieur du temple, et presque aussitôt d’autres cris lui répondirent du dehors.

Passepartout et le guide interrompirent leur travail. Les avait-on surpris ? L’éveil était-il donné ? La plus vulgaire prudence leur commandait de s’éloigner, — ce qu’ils firent en même temps que Phileas Fogg et sir Francis Cromarty. Ils se blottirent de nouveau sous le couvert du bois, attendant que l’alerte, si c’en était une, se fût dissipée, et prêts, dans ce cas, à reprendre leur opération.

Mais — contre-temps funeste — des gardes se montrèrent au chevet de la pagode, et s’y installèrent de manière à empêcher toute approche.

Il serait difficile de décrire le désappointement de ces quatre hommes, arrêtés dans leur œuvre. Maintenant qu’ils ne pouvaient plus parvenir jusqu’à la victime, comment la sauveraient-ils ? Sir Francis Cromarty se rongeait les poings. Passepartout était hors de lui, et le guide avait quelque peine à le contenir. L’impassible Fogg attendait sans manifester ses sentiments.

« N’avons-nous plus qu’à partir ? demanda le brigadier général à voix basse.

— Nous n’avons plus qu’à partir, répondit le guide.

— Attendez, dit Fogg. Il suffit que je sois demain à Allahabad avant midi.

— Mais qu’espérez-vous ? répondit sir Francis Cromarty. Dans quelques heures le jour va paraître, et…

— La chance qui nous échappe peut se représenter au moment suprême. »

Le brigadier général aurait voulu pouvoir lire dans les yeux de Phileas Fogg.

Sur quoi comptait donc ce froid Anglais ? Voulait-il, au moment du supplice, se précipiter vers la jeune femme et l’arracher ouvertement à ses bourreaux ?

C’eût été une folie, et comment admettre que cet homme fût fou à ce point ? Néanmoins, sir Francis Cromarty consentit à attendre jusqu’au dénouement de cette terrible scène. Toutefois, le guide ne laissa pas ses compagnons à l’endroit où ils s’étaient réfugiés, et il les ramena vers la partie antérieure de la clairière. Là, abrités par un bouquet d’arbres, ils pouvaient observer les groupes endormis.

Cependant Passepartout, juché sur les premières branches d’un arbre, ruminait une idée qui avait d’abord traversé son esprit comme un éclair, et qui finit par s’incruster dans son cerveau.

Il avait commencé par se dire : « Quelle folie ! » et maintenant il répétait : « Pourquoi pas, après tout ? C’est une chance, peut-être la seule, et avec de tels abrutis !… »

En tout cas, Passepartout ne formula pas autrement sa pensée, mais il ne tarda pas à se glisser avec la souplesse d’un serpent sur les basses branches de l’arbre dont l’extrémité se courbait vers le sol.

Les heures s’écoulaient, et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l’approche du jour. Cependant l’obscurité était profonde encore.

C’était le moment. Il se fit comme une résurrection dans cette foule assoupie. Les groupes s’animèrent. Des coups de tam-tams retentirent. Chants et cris éclatèrent de nouveau. L’heure était venue à laquelle l’infortunée allait mourir.

En effet, les portes de la pagode s’ouvrirent. Une lumière plus vive s’échappa de l’intérieur. Mr. Fogg et sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime, vivement éclairée, que deux prêtres traînaient au dehors. Il leur sembla même que, secouant l’engourdissement de l’ivresse par un suprême instinct de conservation, la malheureuse tentait d’échapper à ses bourreaux. Le cœur de sir Francis Cromarty bondit, et par un mouvement convulsif, saisissant la main de Phileas Fogg, il sentit que cette main tenait un couteau ouvert.

En ce moment, la foule s’ébranla. La jeune femme était retombée dans cette torpeur provoquée par les fumées du chanvre. Elle passa à travers les fakirs, qui l’escortaient de leurs vociférations religieuses.

Phileas Fogg et ses compagnons, se mêlant aux derniers rangs de la foule, la suivirent.

Deux minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s’arrêtaient à moins de cinquante pas du bûcher, sur lequel était couché le corps du rajah. Dans la demi-obscurité, ils virent la victime absolument inerte, étendue auprès du cadavre de son époux.

Puis une torche fut approchée et le bois imprégné d’huile, s’enflamma aussitôt.

À ce moment, sir Francis Cromarty et le guide retinrent Phileas Fogg, qui, dans un moment de folie généreuse, s’élançait vers le bûcher…

Mais Phileas Fogg les avait déjà repoussés, quand la scène changea soudain. Un cri de terreur s’éleva. Toute cette foule se précipita à terre, épouvantée.

Le vieux rajah n’était donc pas mort, qu’on le vit se redresser tout à coup, comme un fantôme, soulever la jeune femme dans ses bras, descendre du bûcher au milieu des tourbillons de vapeurs qui lui donnaient une apparence spectrale ?

Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d’une terreur subite, étaient là, face à terre, n’osant lever les yeux et regarder un tel prodige !

La victime inanimée passa entre les bras vigoureux qui la portaient, et sans qu’elle parût leur peser. Mr. Fogg et sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le Parsi avait courbé la tête, et Passepartout, sans doute, n’était pas moins stupéfié !…

Ce ressuscité arriva ainsi près de l’endroit où se tenaient Mr. Fogg et sir Francis Cromarty, et là, d’une voix brève :

« Filons !… » dit-il.

C’était Passepartout lui-même qui s’était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée épaisse ! C’était Passepartout qui, profitant de l’obscurité profonde encore, avait arraché la jeune femme à la mort ! C’était Passepartout qui, jouant son rôle avec un audacieux bonheur, passait au milieu de l’épouvante générale !

Un instant après, tous quatre disparaissaient dans le bois, et l’éléphant les emportait d’un trot rapide. Mais des cris, des clameurs et même une balle, perçant le chapeau de Phileas Fogg, leur apprirent que la ruse était découverte.

En effet, sur le bûcher enflammé se détachait alors le corps du vieux rajah. Les prêtres, revenus de leur frayeur, avaient compris qu’un enlèvement venait de s’accomplir.

Aussitôt ils s’étaient précipités dans la forêt. Les gardes les avaient suivis. Une décharge avait eu lieu, mais les ravisseurs fuyaient rapidement, et, en quelques instants, ils se trouvaient hors de la portée des balles et des flèches.

XIV — dans lequel phileas fogg descend toute l’admirable vallée du gange sans même songer à la voir.

Le hardi enlèvement avait réussi. Une heure après, Passepartout riait encore de son succès. Sir Francis Cromarty avait serré la main de l’intrépide garçon. Son maître lui avait dit : « Bien, » ce qui, dans la bouche de ce gentleman, équivalait à une haute approbation. À quoi Passepartout avait répondu que tout l’honneur de l’affaire appartenait à son maître. Pour lui, il n’avait eu qu’une idée « drôle », et il riait en songeant que, pendant quelques instants, lui, Passepartout, ancien gymnaste, ex-sergent de pompiers, avait été le veuf d’une charmante femme, un vieux rajah embaumé !

Quant à la jeune Indienne, elle n’avait pas eu conscience de ce qui s’était passé. Enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l’un des cacolets.

Cependant l’éléphant, guidé avec une extrême sûreté par le Parsi, courait rapidement dans la forêt encore obscure. Une heure après avoir quitté la pagode de Pillaji, il se lançait à travers une immense plaine. À sept heures, on fit halte. La jeune femme était toujours dans une prostration complète. Le guide lui fit boire quelques gorgées d’eau et de brandy, mais cette influence stupéfiante qui l’accablait devait se prolonger quelque temps encore.

Sir Francis Cromarty, qui connaissait les effets de l’ivresse produite par l’inhalation des vapeurs du chanvre, n’avait aucune inquiétude sur son compte.

Mais si le rétablissement de la jeune Indienne ne fit pas question dans l’esprit du brigadier général, celui-ci se montrait moins rassuré pour l’avenir. Il n’hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Mrs. Aouda restait dans l’Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Ces énergumènes se tenaient dans toute la péninsule, et certainement, malgré la police anglaise, ils sauraient reprendre leur victime, fût-ce à Madras, à Bombay, à Calcutta. Et sir Francis Cromarty citait, à l’appui de ce dire, un fait de même nature qui s’était passé récemment. À son avis, la jeune femme ne serait véritablement en sûreté qu’après avoir quitté l’Inde.

Phileas Fogg répondit qu’il tiendrait compte de ces observations et qu’il aviserait.

Vers dix heures, le guide annonçait la station d’Allahabad. Là reprenait la voie interrompue du chemin de fer, dont les trains franchissent, en moins d’un jour et d’une nuit, la distance qui sépare Allahabad de Calcutta.

Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour prendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre, à midi, pour Hong-Kong.

La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d’aller acheter pour elle divers objets de toilette, robe, châle, fourrures, etc., ce qu’il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité.

Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Allahabad, c’est la cité de Dieu, l’une des plus vénérées de l’Inde, en raison de ce qu’elle est bâtie au confluent de deux fleuves sacrés, le Gange et la Jumna, dont les eaux attirent les pèlerins de toute la péninsule. On sait d’ailleurs que, suivant les légendes du Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d’où, grâce à Brahma, il descend sur la terre.

Tout en faisant ses emplettes, Passepartout eut bientôt vu la ville, autrefois défendue par un fort magnifique qui est devenu une prison d’État. Plus de commerce, plus d’industrie dans cette cité, jadis industrielle et commerçante. Passepartout, qui cherchait vainement un magasin de nouveautés, comme s’il eût été dans Regent-street à quelques pas de Farmer et Co., ne trouva que chez un revendeur, vieux juif difficultueux, les objets dont il avait besoin, une robe en étoffe écossaise, un vaste manteau, et une magnifique pelisse en peaux de loutres qu’il n’hésita pas à payer soixante-quinze livres (1,875 fr.). Puis, tout triomphant, il retourna à la gare.

Mrs. Aouda commençait à revenir à elle. Cette influence à laquelle les prêtres de Pillaji l’avaient soumise se dissipait peu à peu, et ses beaux yeux reprenaient toute leur douceur indienne.

Lorsque le roi-poète, Uçaf Uddaul, célèbre les charmes de la reine d’Ahméhnagara, il s’exprime ainsi :

« Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en deux parts, encadre les contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli et de fraîcheur. Ses sourcils d’ébène ont la forme et la puissance de l’arc de Kama, dieu d’amour, et sous ses longs cils soyeux, dans la pupille noire de ses grands yeux limpides, nagent comme dans les lacs sacrés de l’Himalaya les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fines, égales et blanches, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes, comme des gouttes de rosée dans le sein mi-clos d’une fleur de grenadier. Ses oreilles mignonnes aux courbes symétriques, ses mains vermeilles, ses petits pieds bombés et tendres comme les bourgeons du lotus, brillent de l’éclat des plus belles perles de Ceylan, des plus beaux diamants de Golconde. Sa mince et souple ceinture, qu’une main suffit à enserrer, rehausse l’élégante cambrure de ses reins arrondis et la richesse de son buste où la jeunesse en fleur étale ses plus parfaits trésors, et, sous les plis soyeux de sa tunique, elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de Vicvacarma, l’éternel statuaire. »

Mais, sans toute cette amplification poétique, il suffit de dire que Mrs. Aouda, la veuve du rajah du Bundelkund, était une charmante femme dans toute l’acception européenne du mot. Elle parlait l’anglais avec une grande pureté, et le guide n’avait point exagéré en affirmant que cette jeune Parsie avait été transformée par l’éducation.

Cependant le train allait quitter la station d’Allahabad. Le Parsi attendait. Mr. Fogg lui régla son salaire au prix convenu, sans le dépasser d’un farthing. Ceci étonna un peu Passepartout, qui savait tout ce que son maître devait au dévouement du guide. Le Parsi avait, en effet, risqué volontairement sa vie dans l’affaire de Pillaji, et si, plus tard, les Indous l’apprenaient, il échapperait difficilement à leur vengeance.

Restait aussi la question de Kiouni. Que ferait-on d’un éléphant acheté si cher ?

Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard.

« Parsi, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J’ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant ? Il est à toi. »

Les yeux du guide brillèrent.

« C’est une fortune que Votre Honneur me donne ! s’écria-t-il.

— Accepte, guide, répondit Mr. Fogg, et c’est moi qui serai encore ton débiteur.

— À la bonne heure ! s’écria Passepartout. Prends, ami ! Kiouni est un brave et courageux animal ! »

Et, allant à la bête, il lui présenta quelques morceaux de sucre, disant :

« Tiens, Kiouni, tiens, tiens ! »

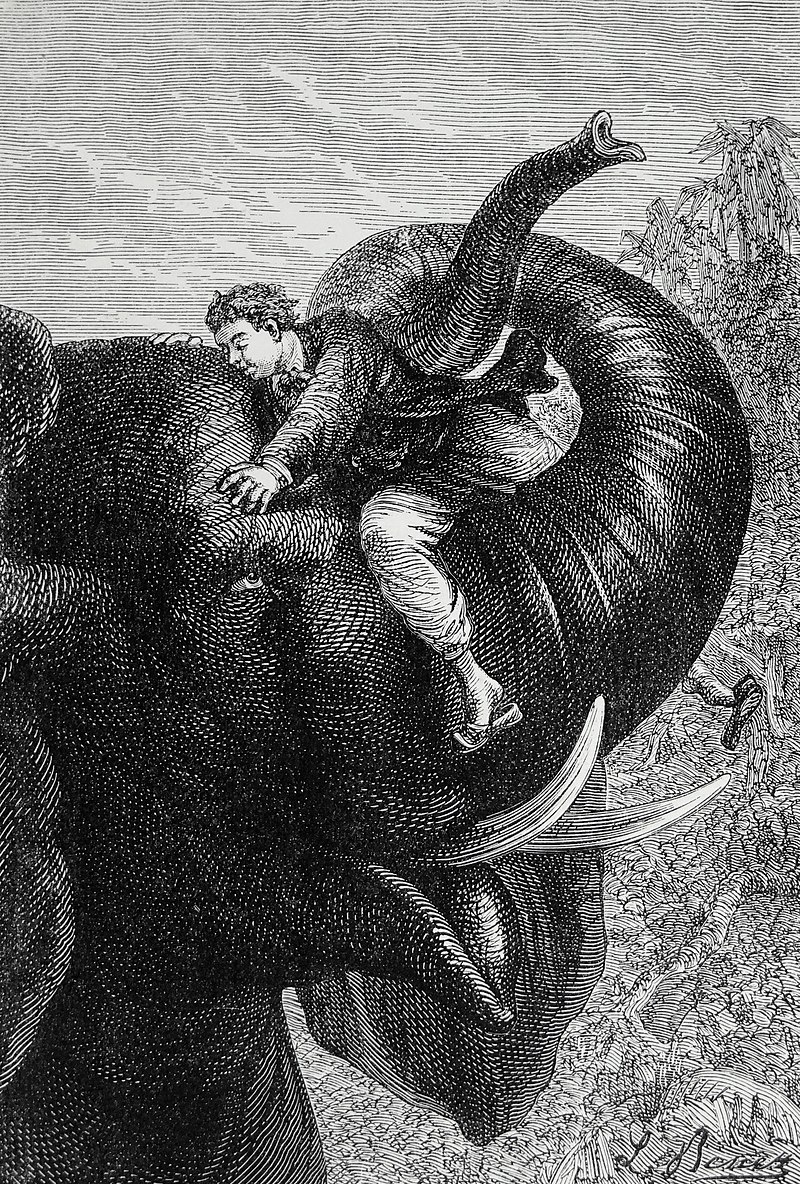

L’éléphant fit entendre quelques grognement de satisfaction. Puis, prenant Passepartout par la ceinture et l’enroulant de sa trompe, il l’enleva jusqu’à la hauteur de sa tête. Passepartout, nullement effrayé, fit une bonne caresse à l’animal, qui le replaça doucement à terre, et, à la poignée de trompe de l’honnête Kiouni, répondit une vigoureuse poignée de main de l’honnête garçon.

Quelques instants après, Phileas Fogg, sir Francis Cromarty et Passepartout, installés dans un confortable wagon dont Mrs. Aouda occupait la meilleure place, couraient à toute vapeur vers Bénarès.

Quatre-vingts milles au plus séparent cette ville d’Allahabad, et ils furent franchis en deux heures.

Pendant ce trajet, la jeune femme revint complètement à elle ; les vapeurs assoupissantes du hang se dissipèrent.

Quel fut son étonnement de se trouver sur le railway, dans ce compartiment, recouverte de vêtements européens, au milieu de voyageurs qui lui étaient absolument inconnus !

Tout d’abord, ses compagnons lui prodiguèrent leurs soins et la ranimèrent avec quelques gouttes de liqueur ; puis le brigadier général lui raconta son histoire. Il insista sur le dévouement de Phileas Fogg, qui n’avait pas hésité à jouer sa vie pour la sauver, et sur le dénouement de l’aventure, dû à l’audacieuse imagination de Passepartout.

Mr. Fogg laissa dire sans prononcer une parole. Passepartout, tout honteux, répétait que « ça n’en valait pas la peine » !

Mrs. Aouda remercia ses sauveurs avec effusion, par ses larmes plus que par ses paroles. Ses beaux yeux, mieux que ses lèvres, furent les interprètes de sa reconnaissance. Puis, sa pensée la reportant aux scènes du sutty, ses regards revoyant cette terre indienne où tant de dangers l’attendaient encore, elle fut prise d’un frisson de terreur.

Phileas Fogg comprit ce qui se passait dans l’esprit de Mrs. Aouda, et, pour la rassurer, il lui offrit, très-froidement d’ailleurs, de la conduire à Hong-Kong, où elle demeurerait jusqu’à ce que cette affaire fût assoupie.

Mrs. Aouda accepta l’offre avec reconnaissance. Précisément, à Hong-Kong, résidait un de ses parents, Parsi comme elle, et l’un des principaux négociants de cette ville, qui est absolument anglaise, tout en occupant un point de la côte chinoise.

À midi et demi, le train s’arrêtait à la station de Bénarès. Les légendes brahmaniques affirment que cette ville occupe l’emplacement de l’ancienne Casi, qui était autrefois suspendue dans l’espace, entre le zénith et le nadir, comme la tombe de Mahomet. Mais, à cette époque plus réaliste, Bénarès, Athènes de l’Inde au dire des orientalistes, reposait tout prosaïquement sur le sol, et Passepartout put un instant entrevoir ses maisons de briques, ses huttes en clayonnage, qui lui donnaient un aspect absolument désolé, sans aucune couleur locale.

C’était là que devait s’arrêter sir Francis Cromarty. Les troupes qu’il rejoignait campaient à quelques milles au nord de la ville. Le brigadier général fit donc ses adieux à Phileas Fogg, lui souhaitant tout le succès possible, et exprimant le vœu qu’il recommençât ce voyage d’une façon moins originale, mais plus profitable. Mr. Fogg pressa légèrement les doigts de son compagnon. Les compliments de Mrs. Aouda furent plus affectueux. Jamais elle n’oublierait ce qu’elle devait à sir Francis Cromarty. Quant à Passepartout, il fut honoré d’une vraie poignée de main de la part du brigadier général. Tout ému, il se demanda où et quand il pourrait bien se dévouer pour lui. Puis on se sépara.

À partir de Bénarès, la voie ferrée suivait en partie la vallée du Gange. À travers les vitres du wagon, par un temps assez clair, apparaissait le paysage varié du Béhar, puis des montagnes couvertes de verdure, les champs d’orge, de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d’alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants, des zébus à grosse bosse, venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré, et aussi, malgré la saison avancée et la température déjà froide, des bandes d’Indous des deux sexes, qui accomplissaient pieusement leurs saintes ablutions. Ces fidèles, ennemis acharnés du bouddhisme, sont sectateurs fervents de la religion brahmanique, qui s’incarne en ces trois personnes : Whisnou, la divinité solaire, Shiva, la personnification divine des forces naturelles, et Brahma, le maître suprême des prêtres et des législateurs. Mais de quel œil Brahma, Shiva et Whisnou devaient-ils considérer cette Inde, maintenant « britannisée », lorsque quelque steam-boat passait en hennissant et troublait les eaux consacrées du Gange, effarouchant les mouettes qui volaient à sa surface, les tortues qui pullulaient sur ses bords, et les dévots étendus au long de ses rives !

Tout ce panorama défila comme un éclair, et souvent un nuage de vapeur blanche en cacha les détails. À peine les voyageurs purent-ils entrevoir le fort de Chunar, à vingt milles au sud-est de Bénarès, ancienne forteresse des rajahs du Béhar, Ghazepour et ses importantes fabriques d’eau de rose, le tombeau de Lord Cornwallis qui s’élève sur la rive gauche du Gange, la ville fortifiée de Buxar, Patna, grande cité industrielle et commerçante, où se tient le principal marché d’opium de l’Inde, Monghir, ville plus qu’européenne, anglaise comme Manchester ou Birmingham, renommée pour ses fonderies de fer, ses fabriques de taillanderie et d’armes blanches, et dont les hautes cheminées encrassaient d’une fumée noire le ciel de Brahma, — un véritable coup de poing dans le pays du rêve !

Puis la nuit vint et, au milieu des hurlements des tigres, des ours, des loups qui fuyaient devant la locomotive, le train passa à toute vitesse, et on n’aperçut plus rien des merveilles du Bengale, ni Golgonde, ni Gour en ruine, ni Mourshedabad, qui fut autrefois capitale, ni Burdwan, ni Hougly, ni Chandernagor, ce point français du territoire indien sur lequel Passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie !

Enfin, à sept heures du matin, Calcutta était atteint. Le paquebot, en partance pour Hong-Kong, ne levait l’ancre qu’à midi. Phileas Fogg avait donc cinq heures devant lui.

D’après son itinéraire, ce gentleman devait arriver dans la capitale des Indes le 25 octobre, vingt-trois jours après avoir quitté Londres, et il y arrivait au jour fixé. Il n’avait donc ni retard ni avance. Malheureusement, les deux jours gagnés par lui entre Londres et Bombay avaient été perdus, on sait comment, dans cette traversée de la péninsule indienne, — mais il est à supposer que Phileas Fogg ne les regrettait pas.

XV — où le sac aux bank-notes s’allège encore de quelques milliers de livres.

Le train s’était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon, et fut suivi de Mr. Fogg, qui aida sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong-Kong, afin d’y installer confortablement Mrs. Aouda, qu’il ne voulait pas quitter, tant qu’elle serait en ce pays si dangereux pour elle.

Au moment où Mr. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s’approcha de lui et dit :

« Monsieur Phileas Fogg ?

— C’est moi.

— Cet homme est votre domestique ? ajouta le policeman en désignant Passepartout.

— Oui.

— Veuillez me suivre tous les deux. »

Mr. Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et, pour tout Anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de sa baguette, et Phileas Fogg lui fit signe d’obéir.

« Cette jeune dame peut nous accompagner ? demanda Mr. Fogg.

— Elle le peut, » répondit le policeman.

Le policeman conduisit Mr. Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout vers un palki-ghari, sorte de voiture à quatre roues et à quatre places, attelée de deux chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet, qui dura vingt minutes environ.

La voiture traversa d’abord la « ville noire », aux rues étroites, bordées de cahutes dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée ; puis elle passa à travers la ville européenne, égayée de maisons de briques, ombragée de cocotiers, hérissée de mâtures, que parcouraient déjà, malgré l’heure matinale, des cavaliers élégants et de magnifiques attelages.

Le palki-ghari s’arrêta devant une habitation d’apparence simple, mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. Le policeman fit descendre ses prisonniers, — on pouvait vraiment leur donner ce nom, — et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées, en leur disant :

« C’est à huit heures et demie que vous comparaîtrez devant le juge Obadiah. »

Puis il se retira et ferma la porte.

« Allons ! nous sommes pris ! » s’écria Passepartout, en se laissant aller sur une chaise.

Mrs. Aouda, s’adressant aussitôt à Mr. Fogg, lui dit d’une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l’émotion :

« Monsieur, il faut m’abandonner ! C’est pour moi que vous êtes poursuivi ! C’est pour m’avoir sauvée ! »

Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n’était pas possible. Poursuivi pour cette affaire du sutty ! Inadmissible ! Comment les plaignants oseraient-ils se présenter ? Il y avait méprise. Mr. Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n’abandonnerait pas la jeune femme, et qu’il la conduirait à Hong-Kong.

« Mais le bateau part à midi ! fit observer Passepartout.

— Avant midi nous serons à bord, » répondit simplement l’impassible gentleman.

Cela fut affirmé si nettement, que Passepartout ne put s’empêcher de se dire à lui-même :

« Parbleu ! cela est certain ! avant midi nous serons à bord ! » Mais il n’était pas rassuré du tout.

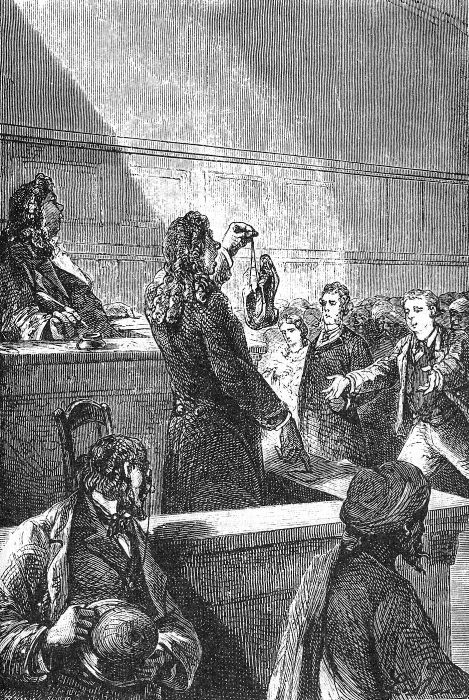

À huit heures et demie, la porte de la chambre s’ouvrit. Le policeman reparut, et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C’était une salle d’audience, et un public assez nombreux, composé d’Européens et d’indigènes, en occupait déjà le prétoire.

Mr. Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout s’assirent sur un banc en face des sièges réservés au magistrat et au greffier.

Ce magistrat, le juge Obadiah, entra presque aussitôt, suivi du greffier. C’était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s’en coiffa lestement.

« La première cause, » dit-il.

Mais, portant la main à sa tête :

« Hé ! ce n’est pas ma perruque !

— En effet, monsieur Obadiah, c’est la mienne, répondit le greffier.

— Cher monsieur Oysterpuf, comment voulez-vous qu’un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d’un greffier ! »

L’échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d’impatience, car l’aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire.

« La première cause, reprit alors le juge Obadiah.

— Phileas Fogg ? dit le greffier Oysterpuf.

— Me voici, répondit Mr. Fogg.

— Passepartout ?

— Présent ! répondit Passepartout.

— Bien ! dit le juge Obadiah. Voilà deux jours, accusés, que l’on vous guette à tous les trains de Bombay.

— Mais de quoi nous accuse-t-on ? s’écria Passepartout, impatienté.

— Vous allez le savoir, répondit le juge.

— Monsieur, dit alors Mr. Fogg, je suis citoyen anglais, et j’ai droit…

— Vous a-t-on manqué d’égards ? demanda Mr. Obadiah.

— Aucunement.

— Bien ! faites entrer les plaignants. »

Sur l’ordre du juge, une porte s’ouvrit, et trois prêtres indous furent introduits par un huissier.

« C’est bien cela ! murmura Passepartout, ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame ! »

Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège, formulée contre le sieur Phileas Fogg et son domestique, accusés d’avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique.

« Vous avez entendu ? demanda le juge à Phileas Fogg.

— Oui, monsieur, répondit Mr. Fogg en consultant sa montre, et j’avoue.

— Ah ! vous avouez ?…

— J’avoue et j’attends que ces trois prêtres avouent à leur tour ce qu’ils voulaient faire à la pagode de Pillaji. »

Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l’accusé.

« Sans doute ! s’écria impétueusement Passepartout, à cette pagode de Pillaji, devant laquelle ils allaient brûler leur victime ! »

Nouvelle stupéfaction des prêtres, et profond étonnement du juge Obadiah.

« Quelle victime ? demanda-t-il. Brûler qui ! En pleine ville de Bombay ?

— Bombay ? s’écria Passepartout.

— Sans doute. Il ne s’agit pas de la pagode de Pillaji, mais de la pagode de Malebar-Hill, à Bombay.

— Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur, ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau.

— Mes souliers ! » s’écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation.

On devine la confusion qui s’était opérée dans l’esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, ils l’avaient oublié, et c’était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta.

En effet, l’agent Fix avait compris tout le parti qu’il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de douze heures, il s’était fait le conseil des prêtres de Malebar-Hill ; il leur avait promis des dommages-intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très-sévère pour ce genre de délit ; puis, par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais, par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les Indous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par dépêche, devaient arrêter à leur descente du train. Que l’on juge du désappointement de Fix, quand il apprit que Phileas Fogg n’était point encore arrivé dans la capitale de l’Inde. Il dut croire que son voleur, s’arrêtant à une des stations du Peninsular-railway, s’était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant vingt-quatre heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. Quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon, en compagnie, il est vrai, d’une jeune femme dont il ne pouvait s’expliquer la présence. Aussitôt il lança sur lui un policeman, et voilà comment Mr. Fogg, Passepartout et la veuve du rajah du Bundelkund furent conduits devant le juge Obadiah.

Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu, dans un coin du prétoire, le détective, qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre, — car à Calcutta, comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d’arrestation lui manquait encore !

Cependant le juge Obadiah avait pris acte de l’aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu’il possédait pour reprendre ses imprudentes paroles.

« Les faits sont avoués ? dit le juge.

— Avoués, répondit froidement Mr. Fogg.

— Attendu, reprit le juge, attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l’Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d’avoir violé d’un pied sacrilège le pavé de la pagode de Malebar-Hill, à Bombay, dans la journée du 20 octobre, condamne ledit Passepartout à quinze jours de prison et à une amende de trois cents livres (7,500 fr.).

— Trois cents livres ? s’écria Passepartout, qui n’était véritablement sensible qu’à l’amende.

— Silence ! fit l’huissier d’une voix glapissante.